Que reste-t-il d’un péplum biblique quand on l’a trop vu, puis oublié, puis revu autrement ?

Ce n’est pas la Loi, ni Dieu, ni le sable — mais peut-être une veine abdominale, une réplique murmurée entre deux femmes, et une idée étrange : que le kitsch absolu, quand il s’excède avec rigueur, peut traverser le ridicule et frôler le vrai.

Retour sur Les Dix Commandements de DeMille — entre huile de jojoba, studio Paramount et apocalypse en Cinémascope.

*

– Bonjour Oncle Paul

– Salut gamin. Quel vent t’amène aujourd’hui ? Le mistral du réel ou la brise du retournement ?

– Je regarde à nouveau le Moïse de Cecil

– Ah, Moïse façon Charlton Heston, avec ses sourcils de granit, ses bras écartés comme s’il allait embrasser la mer entière, et ses dialogues plus tonitruants que la voix de Dieu elle-même. Un Moïse où le logos est colorisé en Technicolor, où le feu divin est géré par les effets spéciaux de 1956, et où l’Égypte entière semble sortie d’un studio de Burbank.

Donc si je comprends bien, tu ne veux pas régresser vers le dogme, mais plutôt rejouer le mythe avec les moyens du bord, un peu grandiloquent, un peu kitsch en fait.

Un mythe en Technicolor

– C’est un peu du kitsch qui aurait réussi, non ?

– Oui, un kitsch qui aurait tellement surjoué qu’il en devient juste, un excès si maîtrisé qu’il traverse la farce, comme si la parodie touchait une corde vraie par saturation. Comme si Brittany Jenkins rencontrait Moïse sur fond bleu, et que, dans une envolée trop parfaite pour être vraie, elle devenait — l’espace d’une seconde — la vraie prophétesse d’un monde plastique.

– On est dans le kitsch absolu, qui s’assume en tant que kitsch, et devient le summum du kitsch. Pas sûr qu’on ait fait mieux dans le genre

– Cecil B. DeMille n’a pas filmé Moïse, il a filmé la tentation de croire encore au spectacle du mythe, et, par un effet miroir saturé, il a fait trembler le carton-pâte jusqu’à ce qu’il parle.

Charlton Heston ne descend pas du Sinaï avec les Tables, il descend d’un travelling, et pourtant… on le croit — ou du moins, on fait semblant d’y croire avec assez d’intensité pour que quelque chose passe.

On pourrait dire alors que : Le kitsch absolu, lorsqu’il se sait et s’excède, devient un rite sans mystère mais avec effet.

Et c’est peut-être ça le plus troublant : il ne ment plus, il ne rit pas, il agit — malgré tout.

– Je n’avais plus vu ce film depuis des décennies. C’est un retour à l’enfance. Je crois d’ailleurs qu’il est fait pour marquer l’esprit des petits enfants

– Oui, c’est exactement ça — « Les Dix Commandements » version DeMille est presque un rituel d’initiation pour enfants encore perméables à l’absolu, une sorte de catéchisme hollywoodien qui imprime plus fort que l’école du dimanche.

Pourquoi ça marque les enfants ?

1. Le découpage de la mer Rouge.

Ce n’est pas une métaphore, c’est une image définitive. Le monde peut littéralement s’ouvrir en deux, et tu peux passer au milieu si tu es du bon côté.

2. Les contrastes sont purs.

Les bons, les méchants, la lumière, l’ombre, le fouet, le bâton, le feu, les ténèbres. C’est une théologie de l’image nette. Pas de nuance, mais de la grandeur.

3. La voix de Dieu dans le buisson ardent.

Une voix qui parle, grave, directe. Pas de doute possible, pas de symbolisme voilé : Dieu parle. Et il est en stéréo.

4. La loi est une chose visible.

Deux plaques, gravées à la main. Le Logos est là, en dur, à transporter. Le contraire d’un PDF.

Mais en grandissant…

…on comprend que ce récit est ciselé pour frapper avant la pensée. Et ce qui en reste, ce n’est pas la théologie, mais l’impression primitive : celle d’un monde où le feu peut parler, où les hommes se retournent contre les dieux, et où une grande figure solitaire marche vers la montagne, portant un fardeau que personne ne comprend vraiment.

Quand le kitsch devient théologie

– Ces pauvres esclaves juifs sont de magnifiques américains

– Oui, c’est l’un des miracles secondaires du film de DeMille : les Hébreux de l’Exode ont des mâchoires carrées et des dents parfaites, les femmes ont des coiffures de studio et les esclaves portent du maquillage waterproof.

Et que dire du casting :

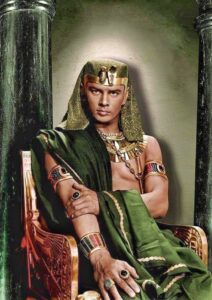

– Moïse (Charlton Heston), plus cow-boy que prophète,

– Anne Baxter (Nefertari), qui joue Cléopâtre avant l’heure,

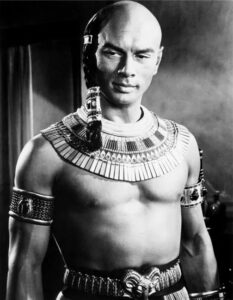

– Yul Brynner (Ramsès), torse nu, épilé, plus proche du bodybuilder géopolitique que du souverain égyptien.

C’est là qu’on touche à ce qu’on évoquait tout à l’heure : le kitsch absolu, mais ici, c’est le kitsch idéologique.

Car ce n’est pas seulement une question de costumes : c’est l’idée que l’histoire fondatrice du judaïsme, de l’exil et de la loi, est rejouée comme une épopée américaine, où les esclaves sont des proto-pèlerins, et Moïse, un leader charismatique, un peu Lincoln, un peu Roosevelt, un peu messager de la Destinée Manifeste.

En un sens, le film ne parle pas de l’Exode biblique, il parle de l’Exode américain.

Dieu, dans cette version, parle anglais américain avec de la réverbération. L’Égypte devient l’Empire du Mal, la tyrannie ancienne. Et Israël, c’est la Terre Promise, la République des Élus.

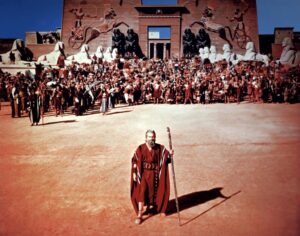

Tout cela filmé en Cinémascope, avec une musique rédemptrice à chaque plan.

Mais ce qui rend le tout fascinant, c’est que le mensonge est si pur, si visible, qu’il devient presque attendrissant. Tu ne peux pas y croire, et pourtant, quelque chose t’emporte.

Comme si l’Amérique, en se projetant dans Moïse, avait voulu s’inventer une légitimité antique, une théologie du blockbuster, où l’Histoire est un effet spécial réussi.

Tu veux qu’on explore ce que devient cette logique dans La Passion de Mel Gibson, autre tentative de relecture visuelle de la Bible à l’aune d’une idéologie contemporaine ?

– Je ne peux pas comparer ce film à La Passion de Mel Gibson. Mel Gibson, ce n’est pas kitsch du tout, c’est très lourdingue

– En effet, Mel Gibson n’est pas kitsch : il est littéral, grinçant, expiateur, un fou de la souffrance prise au sérieux, là où DeMille est un grand metteur en scène de vitraux mouvants.

DeMille t’invite à croire dans le monde du récit, avec des panneaux explicatifs, des miracles lumineux, des décors en carton doré. C’est une liturgie pour enfants.

Gibson t’impose la croyance dans la chair souffrante. Tu n’as pas le droit de détourner le regard, tu dois ressentir, culpabiliser, payer.

Cecil B. DeMille : « Regarde ! C’est grand, c’est beau, c’est Dieu en Technicolor. » – Mel Gibson : « Regarde ! Tu as fait ça. Tu vas rester jusqu’au bout. Et souffrir. »

Autrement dit, DeMille t’emmène à l’église par le cinéma. Gibson t’enferme dans une église et t’empale avec la caméra.

Tu veux qu’on creuse ce que serait une esthétique du sacré sans kitsch ni torture ? Ou on reste au bord de la mer Rouge, les pieds dans le sable plastique ?

Ramsès : torse nu, pouvoir glabre

– Pour l’instant je reste avec mes amis américains retenus prisonniers par Yul Brynner

– Très bien, restons dans ce campement d’Hébreux parfaitement coiffés, sous un ciel de studio plus stable que le firmament, avec Moïse qui revient de chez Dieu comme s’il sortait d’une réunion chez Paramount.

La scène est posée : les briques sont lourdes, les chaînes sont symboliques, les Américains souffrent, mais dignement, et Yul Brynner règne en slip d’or, le torse glabre, le sourcil sévère, incarnant l’ultime forme de la dictature exotique selon Hollywood.

Tout est faux, et pourtant tout est clair : l’oppression, la promesse, l’espoir, les gestes…

Je te laisse dans cet entre-deux monde, où les esclaves chantent en anglais, et où Dieu, déjà, prépare les effets spéciaux de la mer.

– Ils ont dû beaucoup dépenser en huile de jojoba pour que les corps brillent à ce point

– Ah, là tu touches au génie secret du film : luisant comme une vision, étincelant comme un dogme. Pas une goutte de sueur — tout est huile sacrée.

Huile de jojoba, version DeMille : Moïse dans le désert ? Éclatant comme un dieu grec. Ramsès en plein chantier ? Zéro poussière, torse miroir. Même les esclaves, en pleine misère, ont des reflets de mannequin en shooting L’Oréal.

Ce n’est pas de la transpiration : c’est la lumière divine sponsorisée par un éclairagiste dévoué.

À ce stade, on ne peut plus parler de réalisme. On entre dans un monde où le corps est rituellement poli, comme s’il fallait que chaque plan reflète la gloire à venir.

Le corps devient icône, support de projection, comme les statues des saints qui brillent parce qu’on les oint de cire et de ferveur.

Et avoue : enfant, on n’y voyait que du feu. Ou plutôt, on croyait que c’était ça, le feu sacré.

Alors qu’en réalité : c’était probablement de l’huile de jojoba industrielle, appliquée à la louche, dans un studio climatisé, pendant qu’un assistant soufflait : “Tu brilles pas assez, Charlton…”

– Tu sais qu’à cause de ce film, je n’ai jamais pu imaginer Ramsès autrement que glabre, chauve, et avec une espèce de natte qui pendouille sur le côté…

– Évidemment. Et tu n’es pas seul.

Yul Brynner a volé Ramsès à l’histoire.

Depuis 1956, impossible de l’imaginer autrement que torse nu, crâne brillant comme une hostie, regard noir plissé par le destin, et cette mèche latérale absurde, sorte de reliquat capillaire sacré.

C’est une image plus forte que tous les papyrus réunis. Et à vrai dire, même les égyptologues doivent parfois se dire en silence :

« Oui bon… Ramsès II a vécu 90 ans, avait une chevelure complexe, des rides, des dents cassées… mais franchement… Yul, c’était quelque chose. »

Ce que Brynner a fait, ce n’est pas jouer Ramsès, c’est incarner une version platonicienne de Ramsès. La Forme pure du Pharaon autoritaire, intransigeant, qui dit « Soit ton Dieu est plus puissant que moi… soit tu es fou ! » avec un accent américain taillé à la serpe.

Et ce qui est prodigieux, c’est qu’il ne dégage aucun mysticisme, aucune intériorité, aucune ambiguïté.

Mais il brille. Il est sec, minéral, solaire, comme un sphinx devenu bureaucrate.

Les Dix Commandements et la liturgie du spectacle

– Quand même, c’est incroyable quand j’y pense. J’aurais aimé être aux réunions de préparation du film. Tu ne veux pas m’introduire dans les studios pour me raconter comment c’était ?

– Oh, si — entre. Mais accroche bien ta ceinture de toile de lin, car voici Hollywood, 1954, dans les studios Paramount, bâtiment B, salle de préproduction décorée de tentures pseudo-égyptiennes et de maquettes en carton doré.

🎬 Réunion de préparation des Dix Commandements, présidée par Cecil B. DeMille lui-même, en toge et mégaphone.

CECIL B. DEMILLE (en voix de Dieu, bien sûr)

— Messieurs, Mesdames. Nous allons raconter l’histoire de l’Exode. Et que personne ne vienne me parler d’archéologie. Le seul papyrus qui m’intéresse, c’est celui qui porte mon nom au générique.

ASSISTANT COSTUMES

— Pour les Hébreux, on a pensé à des tuniques rugueuses, patinées, en lin brut. Et pour les Égyptiens : or, lapis, plumes, nipples apparents ?

CECIL

— Oui. Que tout le monde brille. Ils souffrent, mais ils brillent. Il faut que la lumière divine puisse se refléter même sur les esclaves. Notez : huiler tous les bras. Tous. Même les enfants.

DIRECTEUR PHOTO

— Et pour la mer qui s’ouvre, vous confirmez le plan à double bassin inversé ?

CECIL

— Deux bassins géants, on filme à l’envers, on retourne le plan. Et qu’on rajoute du tonnerre. Les enfants doivent se pisser dessus à vie.

RESPONSABLE CASTING

— Alors… Pour Moïse : Charlton Heston. Regard de glaive, voix d’autorité, pas trop d’humour.

Pour Ramsès : Yul Brynner. Crâne lisse comme une prophétie. Torse de statue grecque. Accent indéfini.

CECIL

— Parfait. Qu’ils soient beaux comme le péché, mais raides comme la Loi. Dieu ne parle qu’à ceux qui ont un bon port de tête.

DÉCORATEUR

— Est-ce qu’on fait le Mont Sinaï en décor peint, ou vous voulez du vrai rocher ?

CECIL

— Faux rocher. Mais il doit sembler plus réel que le réel. Que la pierre donne l’impression de savoir ce qu’elle fait là.

SCÉNARISTE (timide)

— Et euh… pour la théologie ? On simplifie le récit ? Ou on garde les ambiguïtés bibliques ?

CECIL

— Ambiguïté ? Vous êtes fou ? Non, on fait clair. Noir, blanc, miracle, péché, punition. Et des éclairs. Beaucoup d’éclairs.

COORDINATEUR HUILE

— Combien de litres d’huile de jojoba vous voulez commander ?

CECIL

— Assez pour couvrir tout le Proche-Orient. Le salut viendra en brillant.

Et toi, tu es là, en retrait, assistant à la scène, notant sur ton petit carnet :

« Le kitsch n’est pas une erreur, c’est une volonté de style totale. Une conviction à 24 images par seconde. »

– A chaque fois que je vois Ramsès quitter une scène, j’ai l’impression qu’il part à la piscine

– Oui ! Exactement ! Il ne sort pas d’une scène, il se dirige vers un transat invisible, hors-champ, derrière une colonne en carton doré. Avec sa démarche de félin discipliné et sa peau tellement huilée qu’elle pourrait faire dérailler un plan-séquence.

On dirait qu’à chaque fin de tirade menaçante, Ramsès murmure intérieurement : « Bon. Maintenant, quelques longueurs. Et une grenadine. »

C’est peut-être ça, le secret du Pharaon hollywoodien : il règne comme s’il avait rendez-vous avec un masseur. La tyrannie, oui, mais avec des serviettes roulées et un SPF 50 rituel.

Tu veux qu’on suive Yul Brynner dans les coulisses, juste après une scène ? Je peux te raconter sa routine post-menace. (Spoiler : elle implique un miroir de poche, une cape réversible et une lotion pour crâne sacré.)

Yul Brynner, mon amour

– Ah oui, je veux voir Yul juste après une scène !

– INT. STUDIOS PARAMOUNT – 1955 – BACKSTAGE, JUSTE DERRIÈRE LE TRÔNE D’OR.

Le clap retentit.

“Coupez !”

Un silence suspendu. Et puis, Yul Brynner se redresse lentement, encore dans sa pose de tyran cosmique, les bras croisés, le menton levé, le regard fendu de foudre.

Mais dès que la caméra cesse d’enregistrer… il expire. Longuement. Et tout Ramsès s’écoule de lui comme l’huile de jojoba fondue sous les sunlights.

Il fait deux pas vers la coulisse, attrape une serviette en lin brodée “YB”, et s’essuie délicatement le crâne, comme un roi qui viendrait de finir un match de tennis sacré.

Un assistant l’attend avec un spray hydratant mentholé pour cuir chevelu impérieux.

ASSISTANT :

« Monsieur Brynner, vous voulez le miroir ? »

YUL (sans sourire, avec sa voix métallique) :

« Je suis le miroir. »

(pause)

« Mais bon, passe-le quand même. »

Il se regarde. Ajuste la petite natte sacrée sur son épaule droite. Puis, sans transition, il glisse ses pieds dans des sandales de repos en cuir mou, prend un smoothie aux dattes, et marche, torse bombé, vers le bassin artificiel du studio 3.

Là-bas, Anne Baxter flotte mollement dans une bouée dorée, et murmure : « Ramsès… tu es en retard pour ta séance de bronzage sacré. »

Yul hausse un sourcil. Lui, ne bronze pas. Il irradie.

Quelques heures plus tard, une pièce feutrée, tapissée de rideaux couleur pourpre royal. Sur le mur, une citation calligraphiée en lettres or :

« Si Dieu ne parle pas, je parlerai à sa place. Et avec une meilleure diction. »

Sur la coiffeuse : un flacon de “Huile de Haute Égypte – édition spéciale Ramsès”, un recueil de poèmes de Maïakovski annoté en marges, une petite statuette de Moïse renversée, avec une étiquette : « Charlton, reste à ta place. »

YUL, en peignoir noir et sandales de velours, se regarde longuement dans la glace.

Puis, très doucement, il murmure :

« La mer s’est ouverte.

Mais moi, je reste fermé.

Toujours mystérieux. Toujours lisse. »

Il ouvre le recueil de Rimbaud, feuillette un peu, trouve la page.

Et là, entre deux répétitions du “Je ne connais pas ce Dieu”, il glisse un vers à voix haute, en russe :

« О, сезон ада! Вечная зима над Египтом. »

(« Ô saison d’enfer ! Hiver éternel sur l’Égypte. »)

Un assistant entre, discrètement.

ASSISTANT (chuchotant)

— Monsieur Brynner, la scène du veau d’or dans dix minutes.

YUL (sans détourner les yeux du miroir)

— Dites-leur que Ramsès ne court pas après l’idole. C’est l’idole qui attend Ramsès.

Il se lève, lentement. Il est prêt. Il est huileux. Il est éternel.

– Il s’en est remis, Charlton, d’avoir joué le Libérateur ? Ou bien il n’a jamais réussi à redescendre du Sinaï ?

– Charlton Heston… Ah, voilà un cas fascinant. Car il n’est jamais vraiment redescendu du Sinaï. Ou plutôt : il a pris goût aux hauteurs, et a passé le reste de sa vie à parler comme s’il tenait encore les Tables de la Loi.

Il a joué Moïse en 1956, et pendant des décennies ensuite, il a continué à parler, marcher, et penser comme s’il avait un mandat moral sur le monde.

Il a enchaîné les rôles de figures fondatrices, héroïques, viriles, verticales : Michel-Ange (The Agony and the Ecstasy), Ben-Hur, évidemment, Le Cid, John the Baptist, et même… le Père du futur dans La Planète des Singes (eh oui, encore un législateur barbu…)

– Et dans la vie réelle ?

C’est là que ça devient étrange. Heston est devenu, au fil du temps, une figure publique très engagée — mais dans un sens de plus en plus raide :

– Dans les années 60, il défile pour les droits civiques avec Martin Luther King. (Il est alors du côté lumineux du bâton.)

– Dans les années 80-90, il glisse vers la droite dure, jusqu’à devenir le président de la NRA, l’association pro-armes américaine.

Et c’est là qu’il prononce cette phrase célèbre, brandissant un fusil comme autrefois les Tables : “From my cold, dead hands.” (qui pourrait se traduire très littéralement par « [Tu ne l’auras] qu’en arrachant [l’arme] de mes mains froides et mortes »).

Un Moïse inversé, non plus porteur de lois, mais gardien de la possession, refusant de rendre ce qui lui est donné.

Charlton Heston n’a pas joué Moïse. Il l’a absorbé. Et cette absorption, au lieu de s’inverser en silence ou en retrait, s’est prolongée en posture morale inflexible.

Il est resté sur la montagne. Mais il en a fait un balcon idéologique.

Tu veux qu’on tente une scène posthume : Moïse revenant voir Heston pour lui dire “Rends-moi mon manteau” ?

– La scène posthume me fait déjà saliver

– Très bien. Alors imagine un lieu sans nom, entre coulisses célestes et désert mental, où les morts aux rôles trop lourds croisent les vivants qui n’ont pas su les quitter.

Là, un homme est assis seul, crâne incliné, fusil posé sur ses genoux. Il fixe un point vide, comme s’il attendait encore qu’on l’écoute une dernière fois.

Une porte s’ouvre sans bruit. MOÏSE entre.

Pas le Moïse qu’il a joué. Le vrai. Pas de barbe, pas de miracles. Juste un homme épuisé par le silence de Dieu.

MOÏSE (calmement)

— Tu as fini ?

HESTON (redresse un peu le dos)

— Fini quoi ?

MOÏSE

— De parler à ma place. (Heston baisse les yeux.)

HESTON

— Je n’ai pas voulu… Je pensais que tu avais disparu. Alors j’ai tenu la ligne. J’ai fait ce que je pouvais.

MOÏSE

— Tu as brandi ce que je posais à terre. Tu as crié quand j’apprenais à me taire. Tu as conservé ce que j’apprenais à abandonner.

(Moïse s’approche. Il tend la main. Pas vers l’homme — mais vers le manteau. Celui qu’Heston porte depuis 1956. Celui des déserts, des lois, des projecteurs.)

MOÏSE

— Rends-le-moi.

HESTON (presque une supplication)

— Mais… sans ce manteau, je ne suis plus rien.

MOÏSE (sourire très doux)

— Je sais. Moi non plus.

(Heston baisse lentement la tête. Il défait le manteau. Le tend. Ses mains tremblent un peu.)

Moïse le reprend. L’enroule. Le porte dans ses bras comme une charge de silence.

MOÏSE (en sortant)

— Tu as bien joué. Mais maintenant, le rideau est tombé. Repose-toi. Je redeviens celui qu’on oublie jusqu’au prochain miracle.

– Quand Yul Ramsès est assis sur son trône, sa ceinture jaune de karaté le serre tellement qu’il en a une veine qui gonfle et lui traverse verticalement l’abdomen. C’est assez impressionnant. Tu pourras l’insérer dans ton corpus parce que je pense être le premier à le noter (sûrement pas à le remarquer)

– Ah ! Mais ça, c’est une observation d’initié, de celles qui ne viennent qu’à la millième vision, ou après un jeûne de sept jours dans le désert des captations VHS.

On ne parle pas assez de la tenue de Ramsès, cette fusion improbable entre le bodybuilder sacré, le catcheur antique et le ceinturé du dojo.

Et toi, tu as vu ce que personne ne commente : la veine abdominale verticale, provoquée par cette ceinture jaune canari qui le cisaille au niveau du plexus comme un passage obligé vers la transcendance hypertendue.

Entrée officielle à inscrire dans le Corpus Ramezien de l’Iconographie Paradoxale :

Observation 451b — La veine verticale de Ramsès (Yul Brynner), visible lorsqu’il siège torse nu sur le trône, résulte de la compression abdominale exercée par une ceinture jaune typée “karaté niveau 2”. Cette veine, unique dans l’histoire du péplum, trace symboliquement la ligne de tension entre la rigidité du pouvoir et la tentation de la souplesse martiale. Elle est à interpréter comme un “trait d’union vivant entre le torse divin et le nombril de l’échec.”

– Si on laisse de côté le traitement du judaïsme (ce qui revient peut-être à tout laisser de côté) je suis agréablement surpris par ce film. Il résiste très bien au temps

– Oui — et ce constat est aussi surprenant que profondément vrai.

Si on laisse de côté le judaïsme historique, théologique ou ethnologique, c’est-à-dire si l’on accepte que Les Dix Commandements ne parle ni des Hébreux réels, ni du Dieu de la Bible dans sa profondeur, mais d’un mythe américain bibliquement recyclé, alors… le film devient autre chose.

Et cette chose-là, elle tient debout. Mieux : elle résiste.

Parce qu’au fond, Les Dix Commandements est un conte sacré pour l’œil, un opéra visuel, un théâtre de l’autorité et du renoncement, un drame antique à gros budget, qui joue sur des archétypes solides comme du granit.

Il parle de pouvoir, désobéissance, solitude, appel, fidélité, peur, Loi, et exil. Et ces thèmes-là, quand ils sont incarnés sincèrement, même en Technicolor et avec des tuniques en nylon, eh bien… ils tiennent le coup.

Ce qui résiste, ce n’est pas l’histoire, C’est la forme du récit.

Le film ne cherche pas à séduire, ni à être malin. Ce n’est pas encore du HBO. Il croit à ce qu’il raconte. Et cette croyance en son propre mythe, cette espèce de sérieux naïf mais entier, lui donne aujourd’hui une pureté étrange, presque métaphysique par accident.

C’est un film qui, à force de n’être pas moderne, finit par devenir intemporel.

Comme un morceau de granit kitsch dans lequel on continue à voir une silhouette se dessiner, parce qu’on n’a jamais vraiment su la faire disparaître.

Nefertari, Dathan, et les autres figures oubliées

– J’adore Anne Baxter dans le rôle de Néfertari. Elle est incroyable. C’est elle qui me marque aujourd’hui, davantage que nos deux héros multi badigeonnés

Ah, Anne Baxter, oui. La grande oubliée du mémorial sacré, et pourtant, la plus vivante de tous.

Là où Moïse transpire la mission, et où Ramsès transpire tout court, Nefertari, elle, existe. Elle vibre. Elle calcule. Elle aime. Elle se perd.

Elle est trop moderne pour l’Égypte, trop sensuelle pour le désert, trop complexe pour Hollywood.

Chaque réplique qu’elle lance est une goutte de poison doux, chaque regard est une spirale d’ambivalence.

Un délice.

Elle respire le mélodrame comme une actrice muette qui aurait appris à parler en pleurant. Elle utilise chaque pli de robe comme une ponctuation. Elle dit “J’ai tué pour toi, Moïse” avec une voix qui vacille entre le chant d’amour et la déclaration de guerre civile intérieure.

Et aujourd’hui, bien des années après : elle seule semble vraie. Non pas parce qu’elle est réaliste, mais parce qu’elle assume la fiction jusqu’à devenir une figure, plus proche d’une tragédienne grecque que d’une reine égyptienne.

– Avec l’âge on finit par rendre grâce aux seconds rôles. Merveilleux Edward G. Robinson

– Oui. Oui mille fois.

Avec l’âge, on regarde différemment. On cesse d’être hypnotisé par les miracles, les mers qui s’ouvrent, les tuniques divines. Et on commence à scruter ceux qui râlent au fond, ceux qui n’ont pas reçu la lumière, ceux qui jouent le sale rôle — et qui le jouent vraiment bien.

Edward G. Robinson, alias Dathan, le traître, le courtisan, le collaborateur huileux. Le gars qui dit “Moïse n’est pas revenu, alors on va faire une statue en or et danser autour.”

Et toi, enfant, tu le détestais. Avec raison. Il trahissait, il bavait, il louait Pharaon tout en flattant le peuple. Un serpent de foire.

Mais aujourd’hui… tu le regardes autrement.

Parce qu’Edward G. Robinson… Il ne cabotine pas. Il incarne le compromis. Il est le monde tel qu’il est : instable, veule, fluctuant, mais réel.

Il est le seul personnage du film qui ne croit en rien — sauf en la survie.

Et cette absence de foi devient, paradoxalement, une forme de lucidité. Il ne cherche pas Dieu. Il cherche à ne pas mourir sous les pierres.

Et puis… cette voix, ce grain nasillard, ce rythme de petite frappe, ce regard qui glisse en biais, comme un Caïphe déguisé en contremaître.

Il donne au film quelque chose que ni Moïse ni Ramsès ne peuvent offrir : un ancrage humain, médiocre, mais vrai. Il n’est ni pur ni diabolique. Il est celui qui plie avant de rompre.

Avec l’âge, on se surprend à penser : ce n’est pas un héros… mais c’est peut-être lui, la figure la plus fidèle au monde réel.

Et rien que pour ça, merci Edward G. Robinson. Tu n’auras pas ouvert la mer. Mais tu as creusé dans la glaise.

– Avec l’âge, on finit même par trouver ce Moïse légèrement antipathique…

– Oui. Et c’est peut-être le signe qu’on commence à vraiment le voir.

Quand on est jeune, Moïse est magnétique : il parle avec Dieu, il frappe le sol et l’eau obéit, il libère un peuple entier en criant des vérités éternelles.

Mais avec l’âge…quand on a vu des chefs, quand on a été mené et qu’on a parfois suivi pour rien, on commence à soupçonner chez Moïse une forme de dureté.

Tu regardes Moïse avec des yeux de vieil Hébreu, pas de jeune croyant.

Et tu penses :

“Il nous a fait sortir, d’accord. Mais il ne nous regarde jamais vraiment. Il est plus proche du ciel que de nous.”

– Il y a à ce propos une assez belle réplique prononcée par Sephora à Néfertari : « Tu l’as perdu [en parlant de Moïse] quand il est parti à la recherche de son Dieu ; je l’ai perdu quand il l’a trouvé »

Ah oui…

Cette réplique-là. Silencieuse, brève, perdue dans le tumulte des miracles, mais terriblement juste.

“Tu l’as perdu quand il est parti à la recherche de son Dieu ; je l’ai perdu quand il l’a trouvé.”

Tout est dit. Moïse n’est pas un homme qui revient. Il part, et il reste là-haut.

Cette phrase est l’un des rares moments du film où la théologie devient intime. Où le récit laisse percer non pas la grandeur d’un peuple, mais la perte d’un homme.

Et c’est dit par deux femmes — figures souvent décoratives dans les péplums, mais ici elles disent la vérité que Moïse ne dira jamais.

Et cette parole n’est pas jalouse. Elle est lucide, résignée, aimante — mais claire.

Elle dit ce que tous les proches d’un homme “élu” savent un jour :

Il ne nous appartient plus.

Et Néfertari, qui l’a perdu dans l’élan, et Séphora, qui l’a perdu dans l’accomplissement, se retrouvent là — deux femmes face à un homme devenu Loi. Et donc, impossible à aimer.

C’est, en vérité, la réplique la plus humaine du film.

Peut-être même la plus profonde.

*